自主事業:普及啓発

鑑賞&レビュー講座2019 ~ミニセレ・ダンス編~

SNSやブログ、動画で膨大な言葉が溢れる今、舞台芸術を言葉で丁寧に残すことが今まで以上に重要になっています。

今年の鑑賞&レビュー講座ではミニセレのダンス3公演(『高橋悠治 山田うん エリック・サティ』、「ダンス・セレクション」、「アルディッティ弦楽四重奏団+小㞍健太」を通して鑑賞し、実際に書いて、読み合いながら推敲するプロセスをナビゲーターと共に体験します。

参加者による公演レビュー掲載のお知らせ(2020/4/10):

「関連ニュース」に、本講座の参加者による公演レビューを掲載しました。

概要

| 内 容 |

1.レビューとは?を考える 講座と鑑賞を交互に繰り返しながら1~3のプロセスを繰り返します。 |

|---|---|

| ナビゲーター |

竹田 真理(ダンス批評家) ダンス批評。関西に拠点を置きコンテンポラリーダンスを中心に取材・執筆活動を行う。毎日新聞大阪本社版、「ダンスワーク」「シアターアーツ」「ダンサート」等の舞台芸術専門紙誌、ウェブ媒体、公演パンフレット等に記事や批評を寄稿。ダンス史およびダンス批評に関するレクチャー講師、トーク司会等も務める。国際演劇評論家協会会員。 ◆ナビゲーターからのコメント SNSの時代、多くの人が上演とほぼリアルタイムで舞台の感想を発信するようになりました。 そこから一歩踏み込んで批評を書くとは、どのような動機にもとづいた行為であり、どのようなスキルを要するのでしょうか。 演劇やダンスなどの上演芸術の批評には、時間と共に消えゆく表現を書き記す難しさと、的確な言葉を見つけたときの喜び、そして言葉を尽くして舞台芸術の現在に関わっていく手応えがあります。 舞台上の出来事を実際に言葉に置き換える作業にも挑戦しながら、それ自身が一つの表現でもある舞台批評への第一歩を踏み出すきっかけになればと思います。 |

| 鑑賞対象公演 |

|

| 開催日時 |

|

| 参加費 | 一般 10,000円 35歳以下 5,000円 (※鑑賞対象になっている3公演のチケット料金も含む) |

| 参加条件 | 対象となる公演を全て鑑賞し、講座日時に参加できる方 |

| 募集人数 |

5名程度 ※応募者多数の場合、選考を行います |

| 申込方法 |

メール ws22@aaf.or.jp 件名:「鑑賞&レビュー講座2019 申込み」 ①お名前(ふりがな) ②連絡先(メールアドレス、電話番号) ③年齢 ④参加動機 ⑤ご自身が書いた舞台芸術または美術・映画等についてのレビュー(400文字~800文字程度/SNS等で既に発表済みの物でも可) をご記入の上お申し込みください。 *お預かりした個人情報は、愛知県芸術劇場[(公財)愛知県文化振興事業団]にて厳重に管理し、本事業を運営するために使用し、それ以外に使用しません。 |

| 締切 | |

| 主 催 | 愛知県芸術劇場 |

| 助 成 |

ニュース

講座終了に寄せて

劇場は人が集合し、観劇の体験を共にする場所ですが、レビューを書くとは、そこからひとりの時間に戻り、体験を言葉に置き換えて辿り直す、実際のところ地味で孤独な作業です。しかしそのようにして紡がれた言葉は、執筆者の記名とともにパブリックな言葉となり、未来に向けたアーカイブとなります。このダイナミズムの中で営まれるのがSNSでの発信から一歩踏み込んだ批評という行為ではないでしょうか。

今回、初の試みとなった連続の「鑑賞&レビュー講座」を最後まで走り抜いた受講者の方々は、年齢も職業も舞台芸術の鑑賞経験もさまざまな7人、講座の第一期生です。7回に渡る講座では、観劇の直後に感想をシェアし合い、書いた原稿を持ち寄って批評し合い、とにかくよく議論しました。回を重ねるごとに言葉が開拓され、それによって舞台を見る目の解像度が上がり、思考が深まる。自身の見方を疑い、異なる視点を得る。そんな循環が起きていたように思います。ナビゲーターとしてこの場に関わった私にも刺激となる得難い経験でした。

ダンス・ファンや舞台芸術ファンの皆さんには、是非レビューの読者にもなってほしいと思います。舞台上の出来事がどんな言葉で表現されているかを楽しみに、作品と再び出会い、観劇という体験をより深く豊かなものにして行けるように、またそのフィードバックが作り手を支え、消費に留まらない劇場文化の創出に寄与できるように。レビューがそのような循環を生む契機になればと願っています。

鑑賞&レビュー講座 ナビゲーター 竹田真理(ダンス批評)

「アルディッティ弦楽四重奏団×小㞍健太」レビュー

小渕祐子

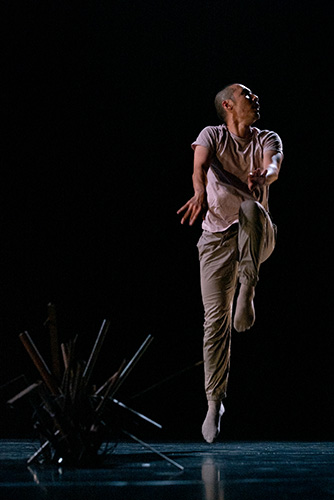

息をするのも忘れて聴き入り、食い入るように見つめたのは「アルディッティ弦楽四重奏団×小㞍健太」という贅沢なコラボレーション。西村朗『朱雀』、細川俊夫の新作『パッサージュ(通り路)』の演奏は、異次元の世界に放り込まれるかのような壮大な体験だった。W・リームの難曲『ヴェドヴァを讃えて』、『胸裡』では、小㞍健太が演出・振付・出演の3役で挑み、鍛錬された身体が生み出す所作のひとつひとつに忽ち心を奪われた。

『ヴェドヴァを讃えて』は、イタリア抽象絵画を牽引したE・ヴェドヴァへのオマージュとして作曲された。ヴェドヴァが用いたアクション・ペインティングとは、創作行為やその過程にこそ芸術性があり、創作行為における身体性を重視する手法である。本作で小㞍はプログラマーの協力により譜面から音をデータ化して視覚化することで振付の着想を得たという。演奏者の介在なしに楽曲をダンスに変換しようとするこの斬新な手法は、会場ロビーの映像インスタレーション「Study for 『Geste zu Vedova ~ヴェドヴァを讃えて』」で紹介されている。創作過程に斬新さを求め、それも作品として公開したのはヴェドヴァへのオマージュだろうか。

『ヴェドヴァを讃えて』の冒頭、小㞍は静かに俯き佇んでいる。一見すると静止しているようだが、気づかないほどゆっくりと腕や顔を動かしている。力強く叩くような音が聴こえると、能楽師のように背筋をスッと伸ばして摺り足で歩き、首を微かにかしげてじっと佇む。観客はその様子を固唾を呑んで見守っている。小㞍は音に合わせて時に激しく、時に滑らかに踊る。その間、足音も呼吸音も聞こえず、重力も感じさせない。ここで舞うのは果たして生身の人間かと疑いたくなるほどである。小㞍は神秘的で圧倒的な存在としてその場を支配していた。

続く『胸裡』では悩ましげな表情を浮かべている。背後には大きな影がそびえ立ち、四方八方に手を伸ばして駆け出しては橙色の光の下で舞い落ちる。手で顔をぐにゃりと歪め、観客に何かを訴えるかのように慟哭する場面では、スローモーションのように表情と身体がゆっくりと変化し、様々な感情が立ち現れては消えていく。激情の奥に潜む心の複雑さを強烈に印象づけた。その後、真っ白な光が身体の輪郭を強く浮かび上がらせ、トゥールザンレール(空中2回転)が繰り出されると、飛び散る汗がダイヤモンドダストのように煌めく。美しく尊い。その瞬間、生身の人間が「今、ここに」存在することを強烈に突きつけられた。

「ダンスをみる」とは「身体の‘動き’をみる」ことだと考えがちだ。しかし、今回見つめていたのは、動かない身体であり、その身体から生まれる気配や人間の心といった目に見えないものであり、突如立ち現れる存在の生々しさであった。目の前にある現象の全てがダンスなのだ。

©NaoshiHatori

©NaoshiHatori

他者と描く世界で生きる

菅谷仁志

逸品ばかり観たのに、違和感がぬぐえない―。時折ある体験だ。すぐ思い浮かぶのは、1年ほど前に美術界の話題をさらったフェルメール展、はたまた幼き日に野球の読売ジャイアンツの試合を観たときだろうか。全て最高級の一群だが、感銘を受けたのはフェルメールの作品であってフェルメール展ではなかったし、ジャイアンツは負けた。

世に「コラボレーション」は数あれ、物事は要素還元だけで語れない。優秀な個を集めれば平均点が高いのは当然だが、往々にして集団の力には比例せず、1+1からの飛躍の大きさこそが、コラボをコラボたらしめる。

『高橋悠治 山田うん エリック・サティ』では、ピアノの高橋とダンスの山田が即興を交え、互いに伸び伸び響きあう。山田が下手の高橋に近づき、左側に立ってステップを踏みながら譜面をめくる場面で、光は高橋に当たる。ついに山田はステップも止め、譜面と高橋を見て直立する。独立していた2人が重なり観客の視線が一点に集まったとき、空間に響く音が身体を伴って見える。言外の会話が紡ぐ空間は無二だった。

『アルディッティ弦楽四重奏団×小㞍健太』では、「こんな動きをした」ことより「こんなにも動かなかった」ことが鮮明に残る。下手でアルディッティが奏でるヴォルフガング・リームの難曲が、速いテンポや、心をかき乱すようなノイズ音の時ほど、上手の小㞍の踊りは高ぶらない。音楽に込められた感情が踊りとして直接現れる場面は少なく、表象と同期しない複雑な内面が浮かぶ。正方の敷物の上でゆっくり身体を使い、表情や指先といった一部に神経を集中する。敷物を出て空間に視線を向け、自らの幻影を見つめるように佇む。目に見えない音は演奏者によって可視化されているのに、実在するはずの人間が表現しきれなかった感情は、形を失って見えない。小㞍が音と踊りとの間に立つことで、揺れ動く人間存在をメタ的に描き出した。

2公演が信頼の上に作品を共創したのに対し、『ダンス・セレクション』は、様々なコラボの形があると示す。サーカスやジャグリングの渡邉尚とギヨーム・マルティネ、モダンダンスやヒップホップを得意とする横山彰乃が主宰する「ラ バンシーズ」、ジャズダンスが基礎の鈴木竜。三者三様の連続上演だ。身体の多様な可能性、踊る楽しさに溢れ、観客は広いダンスの世界の見取り図を描ける。個々の純度を高める中に、1演目を観るのとは違う次元があった。企画は3人が改めて出会い、関係性を作る場にもなった。上演にとどまらず、未来の時間をも生み出す。これこそ企画の妙。劇場が年間プログラムで目指す、多彩な表現や人と人をつなぐ場が、1日に凝縮されていた。

観た全てが単独公演以上の力を持っていたことは、社会の縮図として劇場が発信できる理想だ。世界中で個のアイデンティティが浸食され、ナショナリズムが跋扈する現在。信頼し、違いを磨き続けるという発想こそが生きる喜びを教えてくれる。

ダンス・セレクション レビュー

早良龍平

2019年10月19日、愛知県芸術劇場小ホールにて行われた公演『ダンス・セレクション』について、当日行われた演目の順に文章を書きたいと思う。

1、『妖怪ケマメ』 渡邉尚[頭と口]×ギヨーム・マルティネ[Defracto]

2、『ぺッピライカで雪を待つ』 横山彰乃/lal banshees

3、『AFTER RUST』 鈴木竜

1『妖怪ケマメ』

会場に入ると、まず舞台の端にしゃがみ込む二人の男にぎょっとする。男と言っても、二人は猿のように四足で移動し、足で物を掴むので、動物の雄といった方がしっくりくる。上半身や太腿までを露わにした白い下着のような衣装もダンサーの肉体の野生的な一面を感じさせるのに一役かっていた。舞台には暖色の光を放つ電球がいくつも吊るされており、また、表面が白い布の珊瑚をイメージさせる造形物や、お手玉のようなものがあちこちに散らばっている。舞台の奥で、赤い服の女性が編み物をしている。

開幕すると、二人の男は絡み合い、そこらに散らばったお手玉のようなものを、お互いの体に循環させるように足や口を使って行き来させる。片方の男が咥えている玉をもう片方の男が足で掴み、それを放ると、ときには舞台を下りて観客席にまで二人して玉を追いかける。さらに、二人は四足歩行で身体を重ねながら、八つの足の間に玉を行き交わせて前に進んでいく。二人は次々と新しい遊びを考えては実行する無邪気な動物のようである。だが、足で玉を扱っている際に玉を落としたときには肩をすくめたり、あるいは落としたのをごまかして手を水平に広げる(セーフ)動作もする。さらにはジャグリングまでをして見せるなど人間の言語に通じる身振りも見ることが出来る。

やがて、舞台の奥で編み物をしていた女性が立ちあがり、二人に干渉を始める。女性は動き回る二人の周りを物珍しそうな顔で歩き回り、二人の間にすら立つ。人間が人間的でないものの邪魔をしているのかと思ったが、そうでは無いようだ。舞台が進むと、女性は民俗学的な、しかし周りに散らばっていた造形物と同じく表面が白い布でできた面を被ると、二人にお菓子を与え、二人の遊びの審判のようなことまでし始める。ついには、四足の状態で真っ白な尻を合わせた二人の、その合わせた尻の部分に乗って進んでいく。

終盤、舞台上にあった小道具などのものの全てに女性は「妖怪○○」という名前の書かれたポップを置く。そして眠るように横たわる二人の男にも、女性はポップを置き、舞台は終わる。

女性は二人の男の使う玉などの道具を用意し、餌付けする主人のようだ。私はこの舞台は妖怪という不可思議なものを見せる見世物なのだと考える。二人の身体の使い方は、人間社会において、様々な目的のもとに築き上げられた身体の動作の体系から外れたものだ。では、二人の身体の動作の体系はどのような目的で築かれたのか。後日行われた座談会によれば、それはジャグリングなのだという。ジャグリングは人間の歴史や身体の動作の体系、文化によって支えられている。二人はそのジャグリングを支えていた要素を取り除き、ジャグリングを、身体と玉の可能性にまで還元した。身体は玉にどのように触れるか、どのように掴み、持ち上げてどのように移動させ、どのように投げ、どのように渡し受け取るか。もちろんそこに築かれた新しい体系には、二本の足でまっすぐに立ち、前の足を使って、などという前提は含まれていない。

そんな二人を、女性は最後に妖怪であると観客に向けて明かす。これは観客に見せるための舞台であった。この舞台では人間社会の築き上げてきた(身体に限らない)体系に則ったもの以外を妖怪と名付けて、そこに存在することを許しているのだと思う。

©羽鳥直志

2『ペッピライカで雪を待つ』

テレビでもよく見かけるような、女性ダンサーたちのリズミカルでポップなダンスである。だが、この舞台では人がよく倒れる。そして、倒れた人物に当たっていたスポットライトが消えるので、倒れた人物が死んでしまったかのような印象を与えられる。真っ暗になった舞台の上を、足を引きずるように歩く足音が聞こえてくる。舞台は光に瞬き、素早く歩き回るダンサーたちの影が幾重にもなって壁に映し出される。たくさんの人々が現れては消えていくようだ。様々な人が生きていても、大きな枠では時間は人間のものではないかのように流れていく、私はそんなことを考えてしまう。一人の女性が頭を抱えて苦しみながら何かから逃げている、その後ろで手を繋いだ二人の女性が舞台を速い歩調で横断する。舞台の右に立つ一人の影は巨大であり、舞台の左に立った二人の影は小さい。

ここは夢か現実なのか。舞台上で演じられている身体としての「私」も悩んでいるように見える。その舞台の最後は、光で一面照らされた壁を背景に、片手をあげてダンサーたちが一列に並ぶ。そこを、腰を折り曲げた老婆のような存在がゆっくりと歩いていく。手を挙げているダンサーは、老婆が通り過ぎると手を下ろし、役目を負えたかのように舞台袖へと消えていく。そうして、老婆は背骨を蠢かせて、手をあげている最後の一人を通り過ぎ、少し歩いてから、立ちどまって、振り返る。そこには何もない。舞台上には老婆しかいない。舞台は暗くなり、終わりを迎える。

プログラムより、この舞台は風景とそこに付随する記憶が主題であり、ダンサーはそれを2011年から考えているという。

手をあげて並ぶダンサーたちは私には街灯のよう見えた。あれらはその光によって、今「私」のいる場所=今の「私」を示すものであり、「私」が通り過ぎるそばから消えていく。「私」が振り返っても街灯のなくなった舞台の上には何もないように見える。

もちろん記憶は存在している。今は「私」が通り過ぎるそばから過去のものとなり、同時に記憶になる。そう考えると、記憶はずっとこの舞台を追いかけ続けていた。「私」は立ちどまって、振り返る。記憶を迎えるかのように。過去のものしか存在しない記憶が今の「私」に追いつくときに、消え去った今と同じように「私」も消えてしまう。

この舞台の「私」は、「私」の記憶の中にしか存在しない場所に立とうとしていたのかもしれない。

3『AFTER RUST』

小さな金属が舞台上にいくつも立っている中で、ダンサーはそれらを器用に避けながら、力強さが滲み出ながらも滑らかさやキレまでを兼ね備えたダンスを披露する。だが、やがてダンサーは足を引っかけて金属を倒してしまう。ダンサー(の演じる身体=「私」)の驚愕からして、今までそこに金属が立っていたことには気付いていなかったようである。そして、辺りを見渡し、同じものがたくさん立っていることに戸惑いを見せている。

ここでプログラムをみる。鈴木竜は自身の身体の経験も踏まえて劣化や錆というものに着目して『AFTER RUST』を作ったという。ならば、あの金属は身体の自由を制限する劣化や錆ということになるだろう。ダンサーは、私に読み取れる限りの怒りや嘆きの感情とともに金属を倒していく。

金属を全て倒し終えたダンサーは、舞台の前の方に針金でできた球体が置いてあることを認めると、倒れている金属を集め、針金の球体に金属を挿しこんでいく。ここでダンサーは錆や劣化そのものを使って新しいものを作りだした。大きな枠では、錆や劣化に着目して作られたこの舞台そのものの構造と重なる。

そうして出来たものをしげしげと見つめるダンサーに、声がかかる。男性や女性の声が順番に何かを言っている。ダンサーは声が聞こえるたびに、その声に対応しているらしいポーズを取る。多言語でわからない言葉もあったが、声は「酸化還元反応」や「さび」「身体と精神」、他にも「artificial(人工的な)」などの言葉を口にしていたという。ダンサーは掛かってくる言葉に対応して何度も同じポーズを取る。じきに言葉は早まり、ダンサーの動きは痙攣的なものとなって疲弊していく。自身の意思とは無関係に発生しながら自身の身体に作用し続ける錆や劣化の、その終わりのなさを印象付けられたように思う。

ダンサーは投げやりに作ったものを持ち上げ、針金でできた球体から挿しこまれた金属を全て落とす。しかし、次にはダンサーは落ちた金属を拾い上げ、地に立てようとする。倒れては立てを繰り返し、やがて花瓶のような形をした金属を立てると、その中に花を生けるよう金属を挿しこみ、ダンサーは踊り出す。

スポットライトが徐々に薄くなり、ダンサーは倒れる。だが、すぐに立ちあがる。何度も倒れて、何度も立つ。それを繰り返す。そうしてライトが完全に消え、舞台は終わる。

錆びたり劣化したりしてもそこで終わりなのではない、その場所から新しいものを作り出せるというダンサーの意思が感じられる舞台であった。

©羽鳥直志

演奏とダンスをつないだもの

谷口裕子

現代作品や20世紀初期作品の深い解釈と卓抜した演奏で世界に知られるアルディッティ弦楽四重奏団と、クラシックバレエを背景にネザーランド・ダンスシアター在籍中に、世界的振付家の作品に多数出演してきた振付家・ダンサー小㞍健太の共演。本公演は4曲から構成され、二者の共演は後半の2曲、ドイツの現代作曲家ヴォルフガング・リームの「Geste zu Vedova〜ヴェドヴァを讃えて〜」「弦楽四重奏曲 第3番〈胸裡〉」で行われた。

前半2曲で舞台中央に位置していた弦楽四重奏団は、後半では舞台下手に移動する。上手には小㞍が踊るための白色の四角形のマットが敷かれ、演奏家とダンサーが舞台上に左右並列に配置される。出演者が舞台上に現れると、短い静寂の後に演奏家に光が差し、続いて白色のマットの四隅が照らされる。音楽が少しずつ奏でられリームの1曲目が始まる。音は徐々に激しくなり、濁音のような音が小刻みに素早く繰り返されていく。ダンサーは両足を、地面に根を張ったようにピタリと付けたまま、しかし上半身は自由に、力強く動く。やがて体の向きを変え、上下に移動し、床にうつ伏せになり、座る。その一連の動作は無音で、重力を感じさせず、ダンサー自身が抱く内なるエネルギーと、それと相容れない、大きな外的なエネルギーの存在を連想させる。

演奏家とダンサーには目配せなどの接触も、楽曲のリズムに合わせて踊るという素振りもなく、演奏とダンスは隣り合っていながら自立した空間を立ち上げている。まるで、ある社会の別々の場所で、演奏家が空気を創造し、踊りが出来事を表現しているようにも見える。曲の後半に近づくにつれダンサーの動きは大きくなり、飛び、激しさを増していく。どこかに迷い込み、出口を探してもがいているかのようである。徐々に音が小さくなり曲は収束する。

続くリームの2曲目では、赤っぽい光にダンサーが照らされ、そこに突如、刺されたような鋭い身振りが発生し、曲が始まる。この曲では楽章ごとに照明が赤や橙、青白い色など様々に変化し、同時にダンスも滑らかな動きから激しい動き、苦しむ表情や叫びなど、多様な様相を見せる。やがて音楽は、第一ヴァイオリンのアルディッティだけが短い音を奏で、低く、重くなっていく音の中でダンサーの動きが停止。ダンサーが足元のマットの片隅をはがし、まるでゴムのような鈍いヴァイオリンの音が響く中、めくり上げたマットの角にダンサーが収まり、終演する。

音楽とダンスとの関係と言えば、音楽はダンスの BGMであったり、ダンスが音楽の世界観を説明する役割であったりと、いずれかが主となることが多いが、今作では自立した音楽とダンスとが同時に進行しているという印象が強かった。いずれかだけでも堪能できる表現が同時に上演されるということは、それゆえに一つの公演として成立させることの難しさが想像されるが、今回の共演を根底で支えていたのは演奏家とダンサーの互いの信頼関係に加えて、共通して抱く楽曲への尊敬の念と真摯な姿勢だったのではないか。そうした点から本作は、作曲家と演奏家とダンサーの三者の共演であり、曲を軸として芸術家同士の挑戦と交流が見て取れる幸福な時間を生み出していた。

©NaoshiHatori

ダンスとは一体なんだろう?

松山みどり

ダンスとは一体なんだろう?気の遠くなるような問いをダンサーに投げかけたら、ダンサーの数だけの答えが返ってくるのだろうか?そして、私はなんと答えるだろうか?昨年9月から12月にかけてレビュー講座課題公演のダンス作品を観た経験を元に、観客の視点からダンスとは?という問いの答えを探そうと思う。

ダンスといえば、身体をメディアとする表現だ。身体とは、心(精神)と体(肉体)を表す。まず肉体は、我が身として見慣れて使い慣れた感があるが、舞台上のダンサーのそれは、まるで別物のように思われる。その良い例として、渡邉尚xギヨーム・マルティネの作品「妖怪ケマメ」が思い出される。彼らはサーカス・アーティストというダンスとは異色のパフォーマーだが、尋常以上に鍛えられた筋肉や柔軟な関節の動きに驚いてしまう。腹を上に向けのけぞり、反りくり返った状態の四つ足で自由自在に動き回る様は、ほぼ日常ではあり得ない動きだ。まるでヒトとは違う生命体のような驚異的な肉体表現に、鍛錬による身体能力の底知れない可能性を知る。

肉体と切っても切れないものに、男性・女性という二つの異なる性がある。昨今「社会的な性」のジェンダー平等について意識され始めて様々な議論がなされているが、「肉体的な性」は絶対的に異なるものとして存在する。ダンサーは、どちらか一つの持って生まれた性で表現せざるを得ない。そして観客も、異なる二つの性を無意識のうちに受け入れながらダンスを観ている。「山田うん・高橋悠治・エリックサティ」と横山彰乃「へッピライカで雪を待つ」は女性ダンサーの作品で、いわゆる女性的(=エロティック)な表現は成されていなかったが、それでも女性特有 の愛らしさが彼女らの肉体を通して現れていた。また逆も然りで、上記2作品以外の男性ダンサーによる作品は力強さやダイナミックさが現れて、女性とは違う肉体であることを認識させられるのである。

肉体は時間とともに変化し、その究極の変化は「死」である。鈴木竜の「AFTER RUST」は、錆をキーワードに鈴木自身が感じた身体の衰えをテーマに表現した作品だった。観客は鈴木のダンスから、抗うことのできない時間の流れの中で感じる不安や恐怖、苦悩や孤独などの感情をイメージして共有するのである。ラストシーンで、ドビュッシーのピアノ作品「月の光」が流れ、斜め上からの光に照らされる鈴木の清々しい姿は、彼を苦しめる何ものからも解き放たれた幸福感に満ち溢れていた。そしてこれを観た観客は、自身が「死」に向かう時間を感じた時、同じ空間と時間で共有した感情を思い出すことだろう。

また、ダンスは音楽とも密接な関係にある。小㞍健太とアルディッティ弦楽四重奏団の共演は、その二つの関係に新たな解釈をもたらした作品だった。ダンサーと演奏者の間に制限を設け、音を科学的に可視化し振付に活かすなど、音に対するアプローチが特徴的で、今まで述べてきた肉体や感情イメージとは異なるダンスの新たな一面を、観客は目撃した。

ここで、最初の問いに戻ろう。ダンスとは一体なんだろう?それは、肉体の可能性と異なる性に対する絶対的存在、身体を通して表現された感情の共有、身体と音楽という異なる要素の関係性を思考する、すなわち「他者を知る」ということではないだろうか。ダンスとは、決して一時の快楽や感情の発散だけではなく、肉体を持つ人間の不思議に満ちた存在を知る舞台芸術なのである。