鑑賞&レビュー講座2024

~ステップアップ・プログラム~

レビューとは何か、舞台芸術を言葉で紡ぐことはどういうことは...?

愛知県芸術劇場の鑑賞&レビュー講座では、毎年レビューを書くための知識を学ぶ講座を行い、修了生のためのステップアッププログラムを用意しています。ステップアッププログラムは、レビュー対象公演の中から希望公演を鑑賞、レビュー執筆。その後アドバイザーのアドバイスを参考にしながらレビューを完成させ、ウェブサイトへの掲載を行う実践的・本格的なプログラムです。

レビューも舞台と客席とのコミュニケーションの形です。'あなたらしい'レビューの執筆を目指しませんか?

※初心者対象の講座「ベーシック編」は2025年1月以降に開催予定です。

鑑賞&レビュ−講座2024〜ステップ・アッププログラム〜参加者による公演レビュー作品を掲載しました(2025/8/21):

詳細は以下の「レビュー」よりご覧ください。

概要

| 講座内容 |

ステップ1:課題公演(NDT(ネザーランド・ダンス・シアター)プレミアム・ジャパン・ツアー2024を鑑賞し、800文字程度のレビューを執筆して応募してください。(応募者多数の場合、選考になる場合があります。)

|

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

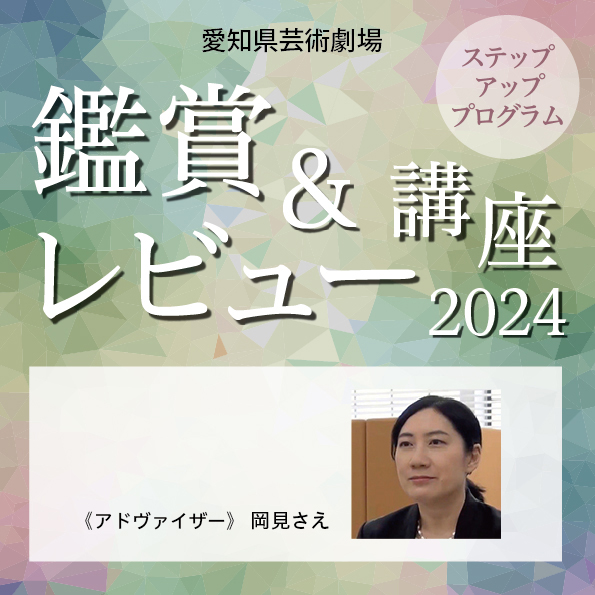

| アドバイザー |

岡見さえ(舞踊評論家、共立女子大学准教授)

東京を拠点として、2003年より『ダンスマガジン』(新書館)、産経新聞、朝日新聞、読売新聞等に舞踊公演評を執筆。 舞踊に関する仏語翻訳、フランス語圏のダンスのリサーチも行う。JaDaFo(日本ダンスフォーラム)メンバー、2017年より横浜ダンスコレクションコンペティションⅠ審査員を務める。 |

||||||||

| 鑑賞対象公演 |

|

||||||||

| 参加対象・条件 |

|

||||||||

| 参加料 | 一般 15,000円 35歳以下 10,000円 ※★公演の公演鑑賞チケット料含む。 ※35歳以下料金は2024年9月8日に35歳以下の方が対象 ※参加料はキックオフ講座でお支払いいただきます。 |

||||||||

| 申込方法 |

NDT(ネザーランド・ダンス・シアター)プレミアム・ジャパン・ツアー2024 (6月30日 高崎芸術劇場 7月5日・6日 神奈川県民ホール 7月12日(土)・13日(日)愛知県芸術劇場)を鑑賞し、7月31日までに800文字程度のレビューを添えてお申込みください。 件名:「鑑賞&レビュー講座2024 申し込み」 ①お申込み者名 メール ws6△aaf.or.jp(「△」を「@」に置き換えてください。) ※NDT(ネザーランド・ダンス・シアター)プレミアム・ジャパン・ツアー2024の鑑賞チケットはご自身でのご手配をお願いします。 |

||||||||

| 講座の流れ |

|

||||||||

| 応募締切 |

7月31日(水) |

||||||||

| 主 催 | 愛知県芸術劇場 | ||||||||

| 助 成 | 独立行政法人日本芸術文化振興会 |

レビュー

本講座の参加者による公演レビュー作品

本講座では、対象公演である

「Footnote NZ Dance x 山崎広太 協働ダンスプロジェクト 『薄い紙、自律のシナプス、遊牧民、トーキョー(する)』(10/5.6)」

「余越保子/愛知県芸術劇場 『リンチ(戯曲)』(10/25〜27)」

「サーカス・シルクール『ニッティング・ピース』(11/26)」

愛知県芸術劇場×Dance Base Yokohama パフォーミングアーツ・セレクション2024〜間(あいだ)の時間〜(11/30.12/1)」 を参加者が鑑賞し、それぞれのレビューを書きました。

井出裕子

「言葉とダンスの『重なり』から生まれる新しい世界」

本作はニューヨークを拠点に活躍するダンサー・振付家の山崎広太と、1985年の設立以来先住民族マオリの文化と共存しながら独自の個性を発揮しているFootnote New Zealand Danceとの協働により生まれた新作ダンス公演である。この日が世界初演のため事前情報は少ない。辞書によればシナプスとは脳の神経細胞間の接合部だが、タイトルの『自律のシナプス』とは何だろうか。

冒頭、山崎が一人、水色の半袖シャツにくるぶし丈ズボンという衣装で、裸足で踊る。山崎のダンスは、素手で掴むのが難しい大きな魚のようにするするとくねり、ダイナミックだ。大きな動きで身体が傾き重心バランスが崩れるが、足元がぐらつくことはなく、床に貼られたフィルムがたてる「ペタペタ」という足音は楽器のように繊細にコントロールされ、音楽となって響く。

本編は2つのパートからなる。パート1は、山崎も含めた六人が、Tシャツとズボンというカジュアルでカラフルな衣装で踊る。身長も体型も異なる六人は同時に同じ振付を踊ることはほぼなく、さまざまな組み合わせで登場しては消える。ただ歩く、走る等ダンスらしくない振付も印象的だ。観客は入場時に作品使用テキストを受け取り、ダンサーはそこに書かれた台詞を発しながら踊るが、動きは言葉を翻訳していない。目と耳から脳へ伝わった情報は行き場を失い、混乱する。しかし次第に慣れてくると、気分が良くなってくる。言葉と動きが持つ意味に縛られないことで、脳のシナプスが「役割」から離れ自由になったのだろうか。パート2では、同じダンサーが無彩色で光沢や透けのあるスタイリッシュな衣装へ変えて踊る。パート1よりも台詞は少なく、バレエやジャズダンスを思わせるなめらかで全員が揃った振付も目立つ。こもった響きの寺の鐘のような音が、ビル街や心の底に潜った感覚を観客に与える。ダンスは緩急が大きく、小ホールの狭い舞台から飛び出す勢いで動いたかと思うと、キュッと止まる。大きく揺さぶられた空気は会場をいっぱいにし、観客の体の中にまで流れ込んできた。

山崎のプログラム・ノートによれば、今回の作品での最大の発見は「Footnote New Zealand Danceと出会えたこと」だという。日本のコンテンポラリーダンス界で一時代を画したのちにアメリカへ渡った山崎にとって、マオリの文化を大切にしながら発展を続けるカンパニーとは通じるものがあったのだろう。しかも、バレエから発展しモダン・コンテンポラリーへと進化した西洋のダンスとは違い、マオリのダンスの低い重心や、地面からの力の得方などは、日本との類似も感じられる。通じ合う者同士だからこそ作れる新しい世界を、彼らはこれからもたくさん見せてくれるだろう。

10月5日、愛知県芸術劇場小ホールで鑑賞

©Naoshi Hatori

佐々木義彦

「日常と非日常の境界を舞う 山崎広太の都市の詩学」

「薄い紙 自律のシナプス 遊牧民 トーキョ ー (する)」は、ニュージーランドのフットノート ニュージーランドダンスがアジアの振付家との協働を模索する中で、日本を代表するダンサー・振付家で、アメリカを拠点に活動する山崎広太の革新的なアプローチに着目して実現した意欲的なコラボレーション作品だ。 ニュージーランドは「多文化主義」だけではなく、ヨーロッパ由来の文化と先住民族マオリ文化の二つを基盤とする「二分化主義」を特徴とする独自の歴史と価値観を持つ。フットノート ニュージーランドダンスはこうした歴史と価値観を色濃く受け継ぐニュージーランドで最も古いコンテンポラリーダンスカンパニーである。

作品冒頭では山崎広太が一人で登場し、軽妙な話術とともに即興的なダンスを披露する。彼の親しみやすい語りとそこに織り交ぜられた不意な言葉と身体の変容を目の当たりにすることで、 観客は「日常的な動き」が「ダンス表現」へと変化していく瞬間を体感する。この体験が本編での「身体化」から「脱身体化」への展開を理解する上で極めて有効な導入となった。

舞台は、かすかな光の中で一人のダンサーがゆっくりと動き出すところから始まる。まるで一枚の紙が風に揺られるように、しなやかでありながら意志を持った動きが、観客の視線を捉える。 そこへ社会の多様性を具現化するように異なる性別や体系、肌の色を持つダンサーたちが次々に加わり、ときに群れのように、ときに独立した個として空間を自在に移動する。

ダンサーたちが、日常的な歩行や立ち止まる動作を少しずつ歪ませていくシーンは印象的だ。 例えば、電車に乗る時の手すりを掴む仕草が徐々に抽象的な動きへと変容し、最後は完全に 異なる身体表現として生まれ変わっていく。その様子は山崎が追求する「身体化」「脱身体化」への移行を鮮やかに表現する。

中盤、舞台中央に集まったダンサーたちが、まるで一つの有機体のように呼吸を合わせ、そこから爆発的に拡散していくシーンは圧巻だった。それぞれが異なるリズムと方向性を持ちながらも不思議な調和を保ち続けた。やがて迎えたフィナーレでは、5人のダンサーが再び一つの集合体となり、徐々に動きを静めていく。最後は一人のダンサーがゆっくりと床に横たわっていく様子で幕を閉じる。この循環的な構造は、都市生活の中で繰り返される人々の関係性や営みを象徴的に表現したのだろうか?

山崎は、「身体化」という意識的に行う美しい動きと「脱身体化」という「ダサかっこワルイ」とも 評されるぎこちなく不自然な動きを使い分ける手法によって新たな身体表現の可能性を切り拓いた。そして、ダンスと言語の融合は、人間の根源的な表現欲求を掘り起こしていく。本作は、グローバルな時代の芸術の行方に多くの示唆を与えることだろう。

10月5日、愛知県芸術劇場小ホールで鑑賞

©Naoshi Hatori

山口イズミ

「都市空間を駆け巡る、身体×言葉のエクスペリメント」

「シャツを洗濯してベランダに干しました」「『ホームランバー』アイスクリームは日によって溶け方が違うんです」「シャンプーとリンスには温度差があるんです」「濡れた洗濯物を抱える感覚が好きなんです」…。

生活感覚に密着したモノローグと共に、山崎広太が舞台上で小刻みにナーバスな身体運動を繰り広げると、観る者たちも次第に自らの皮膚感覚に意識が向かっていく。床に張り巡らされたプラスチックシートが、パチパチと裸足のダンサーの足音に交わる。

本作は、ニューヨークを拠点に活躍する振付家の山﨑と、ニュージーランドのカンパニーとのコラボレーションによる新作だ。ニュージーランドは、コンテンポラリーダンスの新しい潮流を感じさせる国のひとつで、マオリ族の文化も継承した土俗的な香り漂う身体表現が大自然の息吹をもたらす。この作品のテーマは「脱身体化と超身体化」だと山崎は言う。何かと何かのあいだの、ポジティブあるいはネガティブな二律背反の不安定な空間を、FootnoteNZ Danceの若いダンサーたちが表現した。

山崎のソロパフォーマンスからなるプロローグに続き、第一部「薄い紙」では、カラフルな衣装を身につけた5人のダンサーたちが山崎の動きの断片を拾い、おまじないのようにセリフを唱えながら、自らの身体を見つけようと動き回る。肩、蜃気楼、脇腹、氷砂糖、爪先、豆腐、骨盤……といった言葉が舞い、彼らはそれぞれの「私」という動機、触覚、意思を捜し求める。さらにオノマトぺが加わり、高速な動きとともにダンサーたちの脳と身体のあいだで、意識・無意識のうちにさまざまな情報が行き来する。

シナプスとは脳内で神経細胞(ニューロン)をつなぐ接合部である。ニューロンからはフワッとした触手のような突起が伸び、そこから別のニューロンに情報を受け渡す。この接合部には極小の隙間が空いている。薄紙一枚。ダンサーたちは踊ることで自らと触れるモノや他者を認識し、脱身体化していくのだ。自己の皮膚を通して得るソマティックな感覚が自身の存在や他者との関係性をとらえ直し、脳内で再構築する。

第二部「霧」ではモノトーンの世界に切り替わり、同じ5人が東洋的な鐘の音と波打つ水の音に連れて、時間と空間を彷徨うように踊っていた。最後のシーンで舞台中央に蛇がとぐろを巻くように体を丸めた女性ダンサーは、自らの身体が床に支えられた「物体」だと気づく。いや、思考の脱身体化と超身体化を経て彼女は実際にそのような物体になったのだ。ダンサーの身体の内と外をめぐる、この「なる」という65分間の凄まじいプロセスを目撃した観客も、自身の物体性に目覚める。

では「遊牧民、トーキョーする」とは何だったのか。私たちの意識は遊牧的だ。どこへでも行けるし、自由に彷徨える。しかし、その身体はどこかに定住して、国家のような枠組みのなかで生きることを余儀なくされている。ただトーキョーのような巨大都市なら、アートを体感することで意識の遊牧性を保持し、自在に境界を越えられるはずだと言いたかったのではないか。そう考えれば、本作は山崎とFootnoteNZ Danceからの“ステーショナリー・ノマド(定住的遊牧)”への誘いなのかもしれない。

10月5日、愛知県芸術劇場小ホールで鑑賞

©Naoshi Hatori

横井ゆきえ

「身体が纏う文化の景色 ―山崎広太とFootnoteの邂逅―」

本作品はニュージーランドの国立ダンスカンパニーFootnote New Zealand Danceと、 90年代に日本のコンテンポラリーダンスを牽引し、現在は活動拠点をニューヨークに移して活動する山崎広太との協働プロジェクトである。振付も担当する山崎広太に加え、Footnote New Zealand Danceから、セシリア・ウィルコクス、ベロニカ・チャングリュー、松田ジャマイマ、松田憧祈、リーバイ・シャオシの5名の若手ダンサーが参加している。世界初演となる本作品を2024年10月5日6日の公演を愛知県芸術劇場小ホールにて鑑賞した。

舞台に浮遊する半透明の薄い紙。その下で言葉と身体が躍動する。ダンス公演だが多くの言葉が用いられ、演劇的な要素も盛り込まれている。作中使用テキストは会場で配布されるが、すべての言葉をリアルタイムで理解する必要はなさそうだ。作品の中で言葉と身体は異なるレイヤーで進行しており、言葉の意味と動きが一対ではない。このような言葉に消費されないムーブメントは、いわば「脱身体的なムーブメント」である。これこそが山崎が未来のダンスに向けての発見だったと語る「言葉と身体による新しいダンス言語」なのだ。

本作品は2つのメインパートで構成されている。

「PART1 Thin Paper(薄い紙)」ではオノマトペが多用され、浮かんでは消える断片的でポエティックな言葉や変則的な動きには刹那性が強く意識される。ダンサーの身体と床が接するたび、床に貼られた透明な薄い膜が不規則にパチパチと僅かな音をもたらし、体内で絶えず神経伝達物質をやり取りするシナプスを思わせる。ダンサーたちの軌道は無数の足跡を床にとどめ、音や物質が絶えず移動を続けとどまることはないことを暗示するようだ。

「PART2 Fog(霧)」はニュージーランドの自然を思わせる穏やかな波音、激しい雷鳴、吹き抜ける風に、広大な大地を駆けめぐる先住民マオリ族の文化の香りがする。

山崎の振付はダンサーの個性を見出し、個々の特性を際立たせる。一方でアンサンブルとしてのグルーブ感も加速し舞台は美しい熱気に包まれる。

作品の冒頭で、山崎が都会の喧騒に溶け込んで一人踊る。その動きは、Footnoteメンバーとは根本的に違う空気を感じた。山崎のダンスは手足を大きく使わず細かく繊細に動きながらも、その動きの連なりは予測不可能で複雑だ。雑多な都会のエネルギーを表現するかのように、緻密でありながらもとらえどころがない。一方、Footnoteメンバーの踊りには、自然の躍動感がある。のびやかでダイナミック、跳躍力に満ちた動きは、若々しい肉体ならではのものかもしれない。山崎の踊りと比較することで身体が纏った文化の景色の違いが浮かび上がったことは新しい発見だった。

本公演は日本を皮切りに、ニュージーランドとアメリカでのツアーが予定されている。異なる文化圏の人々はこの作品をどう受け取るのだろう。その土地ごとの歴史や民族性との対話を経て、さらに進化していくことを期待したい。

10月5日・6日、愛知県芸術劇場小ホールで鑑賞

©Naoshi Hatori

佐々木義彦

「身体が語る個の記憶・個の声が織りなす集合的記憶」

「この戯曲は一般に公開され誰でも読むことができるが、誰でも理解できるものではないだろう。言葉が日本語として意味がとれないほど、省略化、断片化されているからだ。「あなたにみられている必要はない。耳の頭の上が平面につく。」で始まるテキストは期待されるト書きの役割を果たさず観衆を突き放す。登場人物も「素人」「お袋」と表記されどこか他人事のようだ。「素人」が「お袋」の介護を行う場面が続く。「お袋」はほぼ全介助と推測される。二人の間に会話は積み重ならない。「お袋」の意識の半分は遠い過去を彷徨っている。

振付家である余越の演出するこの戯曲の上演では、余越本人を含む、性別や国籍が異なる四人のダンサーが登場しダンスを披露する。彼らは、肌の色が周囲と異なることで警察の職務質問を受けたことなど、個人の経験や心情を語り、言葉を交わす。そのパフォーマンスは戯曲に縛られておらず戯曲の再現が演劇の目的であると考えれば、かなり異質な舞台といえる。しかし余越は観る者に問いかける。戯曲と上演の関係とは何か?上演とは戯曲の指示に従い、記された内容を伝えることなのか?それとも戯曲から汲み取ることのできる、さまざまな意識を舞台の上で最大限に発展させて体現することなのか?それは言葉も感情も身体化できるダンスの持つ可能性への問いでもある。戯曲は綴られる言葉に力と意味を込めて読む人の心を刺激するが、ダンス表現はその力をさらに拡大して心と身体に直接作用することで、観る人の感性を揺さぶり突き動かしていく力があるのではないか?この戯曲のダンス化にはこうした思いを掻き立てる余越の意欲と挑戦を感じる。

舞台の冒頭、ダンサーが観衆に語る。「こうしたもの(筆者注:屠殺や拷問)を目にした人は、これまでどおり、普通に生活することができるだろうか?できるだろう。あなたはただ否定し続ければ良い。そうすれば忘れることができる。わたしは知っている。しかし、自分が知っているということをわたしは知りたくないので、わたしは知らない。あなたは知っている。しかしそのすべてを引き受けることはごめんなので、あなたは知らない。」

余越の演出は、「お袋」が若かった頃を描いている。かつて日本が急速な近代化に進み戦争を繰り返した時代に人々はその空気や価値観を吸収して生き、当然のようにはらわれた犠牲者や今なお傷つく人々の姿を、今日この平和な日本はそれを「歴史の一部」として誰もその責任を感じてはいない。そのすべてが歴史の中に埋没していくことへの不条理を問いかけている。

しかし、この戯曲はその解決を過去にばかり目を向けてはいない。舞台の終盤、ダンサーが語る台詞は、『戯曲「リンチ」』の「お袋」の台詞だ。「私はもう走っている。ロールしている。目を開けてはいられない。見ている人がいる私が歴史業者によって中継される。」それでも、この国の未来に希望を託すことを作者は示唆している。作者自身、戦争体験を舞台で「再現」することの限界や危険性を深く自覚している。当事者の生きた痛みを第三者が「歴史」として語り直し、観客に向けて「上演」することは、その体験を消費可能なものに変質させてしまう可能性がある。作者は自分自身が戦争体験を客体化する「歴史業者」の一人になってしまうことへの葛藤を抱えていたのではないか?だからこそ、実際の舞台では、演出家・余越保子が原作の重層的なテクストを巧みに抽象化・現代化させて直接的な戦争表現を避けながらも、この根本的な問いかけを、身体表現を通じて 観客に静かに伝えたのだ。観客に未来を託すこと、それこそが作者の希望であると思う。

10月27日、京都芸術センターにて観賞

山口イズミ

「近代国家による私刑、抗うは生身のパッション」

「KYOTO EXPERIMENT 2024」最終日、余越保子/愛知県芸術劇場『リンチ(戯曲)』が上演された。原作の戯曲は、同劇場が主催するAAF戯曲賞第20回(2021年)で大賞を受賞した羽鳥ヨダ嘉郎によるもので「あなたにみられている必要はない。耳の頭の上が平面につく」というト書きで始まり、読み手の“わからなさ”を直撃した問題作である。舞台上では、人間の臓器や穴、皮膚に刺さったチューブなどが描写され、ダンサーたちが主語・述語を入れ替えながら、生々しい身体感覚を記譜していった。太平洋戦争期にまつわる多くの参考文献を掲げ、日本の近現代史の支配構造に想いを寄せた原作に対し、余越は、どこか不条理に囚われた硬直感を、時間を超越したダンスという方法によって表現したようだ。

余越とともに振付・パフォーマンスに参加したのは、トーゴ出身のアラン・シナンジャ、舞踏や世界のストリートカルチャーなどの影響を受けた垣尾優、”結合する身体”をモチーフに踊る小松菜々子だ。

冒頭、ホールの薄黄色い電灯の下で、大きなプラスチックの袋から、赤子と胎盤を思わせるぬいぐるみや点滴などが取り出され、キッチュな不気味さを漂わせた。神楽のような音楽と宇宙的な電子音とともに、緑色のゴム手袋をした小松が「倫理という普遍的なものでさえ、境界線を引かなければならない」との言葉を発し、「屠殺されるところを見た家畜を食べられるか」と問いかける。モノの見え方や正しさは人によって違うのだと合点がいく。

死体について語られ、水が流れ、スライムが揺れ、スモークが焚かれる。シナンジャは母国の言葉、フランス語、英語、堪能な日本語を交え、日本という国を外側から見つめ、内側から語る。彼が日本にやってきたときの体験と、日本の近代化が重ねられ、それぞれのヒストリーが、濃密でエネルギッシュなパフォーマンスと絡み合う。即興のセリフや動きが、観客とのあいだに新たな身体感覚を生み出していく。初めは自身と無関係と思われた不条理な世界が、声と身体を媒介として観客の身体感覚と共鳴し、見る者それぞれが舞台上の出来事をいつしか自身の一部として受けとめるようになる。深い精神性を湛える三者三様の祈り、小松が唱えるアンジェルスの晩鐘の祈りとシナンジャのコーラン、垣尾の百姓の歌の重唱が、筆者の身体にも沁みわたった。

京都芸術センターという昭和初期モダン建築のホールでの上演は、一般的な劇場公演とはかなり趣を異にしていた。ここは1869年に開校した明倫小学校の跡地。さらに遡れば江戸時代中期の思想家・石田梅岩が創設した「石門心学」の道場であり、人の心や性(しょう)を身分の別なくとらえ、天の下の世を平たく見ようとした彼の思想が漂っているのだ。偶然とはいえこの地で、日本の行く末を問う国政選挙の日に本作が上演された。それは日本が近代化とともに手にしたものと見失ったものを想起させ、アングロサクソン的な資本主義の猛威にさらされ足元を掬われそうになっている私たちに、何かを示唆するような気がした

10月27日、京都芸術センターにて観賞

井出裕子

「美しい白いサーカスと平和」

サーカス・シルクールが6年ぶりに来日した。演目は、10年にわたり世界14か国63都市で上演してきた人気作『ニッティング・ピース』だ。

サーカス・シルクールは、フランスのヌーヴォー・シルクに触発されたティルダ・ビョルフォシュと若いアーティストたちが1995年に設立した、スウェーデンのストックホルムを拠点に活動する現代サーカスカンパニーである。ヌーヴォー・シルクとはフランス語で「新しいサーカス」を意味する。娯楽の増加や動物虐待の問題などから危機的状況となった伝統的なサーカスに対し、従来のピエロや動物芸ではない新しい芸術的な創造に力を注ぎ生まれたのがヌーヴォー・シルクであり、この潮流は世界に広がった。『ニッティング・ピース』は、「平和を編むことは可能だろうか?」という問いから生まれた作品だという。「平和」という真面目なテーマに、少々身構えてしまう。しかし作品は堅苦しいものではなかった。

白い毛糸やロープで飾られた柔らかく幻想的な空間の中、白い衣装を着たパフォーマーが、白い毛糸玉を模した大玉を乗りこなし、数メートルの高さに張られた白い綱の上を行き来する。音楽は、舞台上で奏でられるバイオリンやギター。難技も易々と見せるパフォーマーにぴったりと調和し、命懸けの危険な技であることを忘れてしまう心地よさだ。とはいえ、転落の怪我防止の大きなマットが中央に運ばれてくると、会場は緊張感に包まれる。そして無事成功すると、大きな拍手とともに舞台と観客との一体感が生まれた。

本作は、途中「あなたが世界で一番大切にしているものは何ですか」と問いかける音声が流れ、舞台上の寓意を観客が自分ごととして受け止めるよう導く工夫がある。しかし問いに対する答えの音声は、重なり合っていてよく聞き取れない。カンパニー側の主張があるわけではなく、解釈は見る側に委ねられている。むしろ、それがよいのかもしれない。観客はただ美しさに酔いしれ、人間の限界を超えた技に感動し、命懸けの技に挑む彼らのサーカスに対する真摯な姿への尊敬と、作品を届けてくれたことへの感謝の気持ちが湧いてくる。そして、ふと気付く。他者への思いやりと敬意を一人ずつ世界中に広げれば、戦争など起こらないのではないだろうか。世界はとてつもなく広い。けれども、このサーカスのように互いを信じ協力し、誰一人として諦めなければ、どんなに難しいことも実現できるのではないか。彼らのパフォーマンスを見ていると、純粋で前向きな気持ちになるのだった。

11月26日、愛知県芸術劇場大ホールにて鑑賞

佐々木義彦

「身体の詩学、もしくは糸が紡ぐ人生の孤独と繋がり」

伝統的なサーカスが持つ華やかさや技の妙技を超えて、より深い人間の内面や社会課題を 表現する現代サーカスの最前線で、スウェーデンのサーカス・シルクールは常に革新的な作品を生み出してきた。今回上演された「ニッティング・ピース」は、編み物という日常的な行為を通じて、現代社会における人々の孤独と繋がりを鮮やかに描き出す意欲作である。

舞台上に張り巡らされた無数の毛糸は、時にパフォーマーたちの身体を束縛し、時に空中を自由に舞うための道具となる。それは現代社会における人々の関係性そのものを表現している かのようだ。パフォーマーたちは、個々にそして集団でこの毛糸という媒体を介して互いに関わり 合い、絡み合い、そして解き放たれていく。

1990年代後半から2000年代にかけて、コンテンポラリーダンスの世界でサーカス的要素が 注目されるようになった背景には、身体表現の可能性を広げようとする芸術家たちの探求があった。特に、フランスを中心に発展したヌーヴォーシルクは、伝統的なサーカスの技術を現代的な文脈で再解釈し、より深い芸術表現として昇華させることに成功した。サーカス・シルクールも また、このような流れを汲みながら、独自の表現を確立してきた。本作の特筆すべき点は、高度な技術を見せることそのものを目的とせず、それを物語や感情を伝えるための手段として巧みに用いている点にある。身体を糸で編みながら宙を舞い、シルホイールで美しい軌跡を描く。こうした技の数々は確かに目を見張るものだが、それ以上に印象的なのは、ダンサーたちが力を合わせ、困難な技に身体の限界まで挑み、成功を果たしたときの観客が詩的な感動に包まれる瞬間だ。そして編み物を象徴的に用いた演出は、そこに人々の関係性の複雑さやつながることの困難さと喜びを象徴的に表現している。

しかし、この作品が秘めているのは、決して希望に満ちたメッセージだけではない。伝統的な サーカスが持つ儚さや哀愁が作品全体に静かに響いている。二つの歯車にチェーンをかけるようにつないだ糸の間を走る綱渡りは、歯車が回りいつまでも綱を渡り切れないダンサーの足を引きずり、転びそうになりながら走る姿がサーカスの滑稽な笑いを物語る一方で、孤独と悲哀に満ちた人生の連環を想像させる。『ニッティング・ピース』はそうした伝統サーカスの一側面を継承し 現代社会における孤独や疎外感といったテーマを織り込むことで、より深い共感を呼び起こすことに成功している。

パフォーマーたちの卓越した身体能力と繊細な表現力、そして編み物という身近なモチーフを組み合わせることで、本作は観客に新しい視点を提供する。それは単なるパフォーマンスを超えて、私たちの生きる社会や人間関係について考えさせる契機となっている。サーカスという表現形式が持つ可能性を、改めて強く印象付ける作品であった。

11月26日、愛知県芸術劇場大ホールにて鑑賞

山口イズミ

「平和を編む」

スウェーデンのストックホルムを拠点とする現代サーカスカンパニーが、6年ぶりに来日した。彼らが発するメッセージは、「世界平和だって不可能じゃない」ということ。

球のうえで立位のパフォーマーが腕を伸ばし、もうひとりのパフォーマーを立位のまま持ち上げる完全なリフト。一輪車で綱渡りをするだけでもハラハラするのに、その宙吊り状態のままバイオリンを弾く…。サーカスの使命ともいうべき至難技が一つひとつ確実に決められることによって、観客は「不可能を可能にする」を目の当たりにするのだ。 本作『ニッティング・ピース』は2013年の初演以来、世界各地で上演され、「平和を編む」という編み物のムーヴメントも引き起こしている。ワークショップなどで編まれた白い毛糸作品は日本公演のロビーにも展示され、活動への参加が呼びかけられた。演出のティルダ・ビョルフォシュは「編み物をしている間は、武器を手にすることもできない」と言う。

白い毛糸が氷柱のように垂れ下がった幻想的な舞台の真ん中で、冒頭、ひとりの女性パフォーマーがモコモコとアームニッティングをしている。温かで柔らかく、優しさ溢れる導入部は、これからスリリングな「サーカス」が始まることを忘れるほど美しい。だが、これは詩的なダンスかもしれないというその期待の半分は裏切られることになる。倒立、綱渡り、玉乗り、シルホイールなど、緊張の場面が果てしなく続く。限界に挑む技の連打には「そこまでするのか」という美学的狂気すら感じられた。成功の瞬間にはポジティブなエネルギーが満ち溢れる。

もつれる糸をかいくぐってパフォーマーが綱を渡る姿は戦禍を乗り越えていく緊迫感を、引き裂かれた毛糸のタペストリーに両手でぶら下がりよじ上っていく姿は争う者たちを手繰り寄せる試みのメタファーのようにも思われた。揺れる白い毛糸は繊細さ、はかなさ、あやうさと同時に、調和や、関係性を結び境界を動かすことを象徴しているのだろう。 音楽担当のテア・オースルンドが舞台上方で「屋根の上のバイオリン弾き」のごとく宙に浮いてバイオリンやパーカッションなどを演奏する構図も見事だった。高さのある舞台のあちこちにさまざまな仕掛けが施され、透明感のあるライティングが洗練された雰囲気を醸し出していた。

11月26日、愛知県芸術劇場大ホールにて鑑賞

横井ゆきえ

「編むことは祈ること ―サーカス・シルクールの平和への問いかけ―」

サーカス・シルクールはスウェーデンのストックホルムを拠点に活動を行う現代サーカスカンパニーである。ティルダ・ビョルフォシュの演出・コンセプトによる『ニッティング・ピース』 は2013年の初演以来14か国63都市で上演されてきた人気作だ。今回はカンパニーにとって6年ぶりの来日公演となり、全国5都市で公演が行われた。会場ロビーには世界各国のワークショップで編まれたニットが飾られており、この作品が多くの人々に愛されてきたことが分かる。

作品の中で「糸」はいくつもの役割を果たしている。まず舞台美術として、ステージには白を基調とした無数の糸やロープが張り巡らされ、幻想的な空間が広がっている。アクセントとして登場する赤は血や情熱、命を思わせる。そして、綱渡りや大車輪など様々なパフォーマンスの道具としても機能している。サーカス・アーティストたちは肉体の限界に挑み、不可能を可能にする技を次々と披露していく。不安定なロープを使ったパフォーマンスは技の成功を固唾をのんで見守る観客との一体感を生み、サーカスの醍醐味を十分に味わわせてくれた。

しかしそれだけではない、このパフォーマンスで「糸」は目に見えない概念を可視化するのだ。冒頭で少女が編む糸は次第に天使の羽に見えてきたり、中盤で4人のパフォーマーがゴンドラの上で規則正しく編む糸は籠になったりする。ほどいてしまえばまた一瞬で糸に戻る儚いものかもしれない。しかしながら、糸を編む過程で優しく命を包み、遠くへ渡るための翼になる様子が可視化される。編むという行為は祈りに似ている。両手を胸の前で動かしながら糸を交差させていく姿は、どこか祈る仕草にも通じる。また仕上がりを思い描きながら糸を形にしていく過程には、願いを込める祈りのような想いが宿る。ビョルフォシュの言葉を借りれば「編み物をしている間は、武器を手にすることもできない」のである。 一方、同じ糸が体にまとわりついて自由を拘束する鎖にもなったり、無秩序な塊として投げつけることで暴力にもなる。平和も争いも、同じ糸で表現しうることが興味深かった。

サーカス・パフォーマーによってライブ演奏されるオリジナルの音楽もサーカス・シルクールの魅力だ。息をのむパフォーマンスの興奮が、美しくもどこかダークで哀愁を帯びた音楽に包まれ、さらに高まっていく。時に緊張感や疾走感をあおり、時にゆったりとした旋律で余韻を生む音楽が、場面ごとのテーマを際立たせ、観客の心を深く揺さぶった。エンターテインメントとしての楽しさに加え、芸術性の高さも際立っていた。

「平和を編むことは可能か?」というこの作品のテーマは、争いの絶えない現実世界の状況を思えば無力感すら感じる問いである。しかし、作品を通じてその問いかけは強い希望に変わった。ラストシーンでは、パフォーマーたちが舞台から観客へとニットを手渡す。長く編まれたニットは、客席の中を次々と手渡されていき、会場全体を優しくつなぐ。その瞬間、編まれた糸は単なる布ではなく、想いのこもったメッセージとして観客に届く。「触れることのできる祈り」となったニットは、世界中を旅してきたパフォーマーからの贈り物であり、私たちに何を受け継ぎ、どのように紡いでいくのかを問いかけていた。

11月26日、愛知県芸術劇場大ホールにて鑑賞

愛知県芸術劇場×Dance Base Yokohama パフォーミングアーツ・セレクション2024 〜間(あいだ)の時間〜

井出裕子

「バレエ好きにもそうでない人にも楽しい『ジゼルのあらすじ』」

「パフォーミングアーツ・セレクション」は、愛知県芸術劇場と横浜のDance Base Yokohamaが連携して創作し、上演するプロジェクトである。ダンスをはじめとするパフォーミングアーツの創作環境を改善するとともに、優れた舞台作品を観客に届けることを目的に、2021年から10作品以上を発表している。

今回は4つの新作が上演された。小暮香帆とハラサオリによる歌舞伎と幽霊をテーマにした『ポスト・ゴースト』、鈴木竜と岡本優によるけん玉から発想を得た『TAMA』、島地保武と11人のダンサーによる相互作用を生かした『Dance for Pleasure』、岡田利規と酒井はなによる古典バレエを再構築した『ジゼルのあらすじ』である。そのなかから『ジゼルのあらすじ』についてレビューする。

演劇作家であり演劇カンパニー「チェルフィッチュ」を主宰する岡田とバレエダンサーの酒井による『ジゼルのあらすじ』は、酒井がYouTuberに扮してバレエ『ジゼル』の説明動画を撮影する作品だ。撮影機材の置かれた自宅ふうのセットの中、ヨガウェア姿の酒井がトウシューズを履いて踊りながら、くだけた口調で『ジゼル』のあらすじを語る。そこに動画製作スタッフに扮した岡田が、コミカルな効果音を入れていく。格調高いクラシックバレエの世界が急に身近な雰囲気となり、客席からは時々笑い声が起こる。

しかし、コミカルに見えても酒井の踊りは丁寧で正確なバレエである。また、酒井は一人で何役も踊り分けるが、これもバレエに「型」があるからこそ可能なのだ。本作は誇張して笑いを誘うパロディではなく、バレエの特性を生かした再構築であり、岡田と酒井のバレエへの敬意と信頼を基盤にした「冒険」だ。筆者は公演前のリハーサルを見る機会があったが、岡田のバレエへの信頼感はリハーサルでも表れていた。なるべく岡田の台本を正確に伝えようと芝居する酒井に対し、岡田は台詞よりむしろバレエの振付通り踊ることを求めた。踊るだけで十分に伝わると岡田は確信しているようだった。

作品は後半に入ると、現実の世界、YouTubeの世界、古典バレエ『ジゼル』の物語の世界の三つが突如重なり、演者も観客も全員が現実と虚構の間に取り残されたように終わる。時間軸と空間軸が歪む複雑な状況をダンスだけで伝えることは難しいが、台詞で状況の説明を補完できる演劇なら可能だ。ネタバレになるので多くは語らないが、演劇とバレエの最先端にいる二人のコラボレーションならではの表現が面白く、バレエが苦手な人も楽しめ、バレエ好きには見どころが多かった。

1841年に初演された『ジゼル』はクラシックバレエの中でも古い時代の作品だが、演劇と出会い現代的に生まれ変わった。それと同時に、ジゼルをめぐる恋の三角関係をYouTuberの口から聞くと、人間の感情、特に弱さやずるさは、何百年経っても変わらない、とも気づかされる。バレエ団の『ジゼル』の上演ではあまり意識しなかったことで、興味深く思われた。

愛知県芸術劇場小ホールにて鑑賞

©Naoshi Hatori

愛知県芸術劇場×Dance Base Yokohama パフォーミングアーツ・セレクション2024 〜間(あいだ)の時間〜

佐々木義彦

「生と死、性を超えて-『ポスト・ゴースト』が拓く表現の新次元」

モダンバレエの高い技術を基盤に、高度な身体表現と観客の心と身体に強い影響を与える独自の表現世界を築く小暮香帆と、身体と思想を融合させたパフォーマンスで注目されるハラサオリによる協働作品「ポスト・ゴースト」は、伝統と現代、生と死、性別の境界を越えて展開される野心的な作品である。歌舞伎の幽霊表現を現代的に解釈しながら両アーティストの個性が見事に調和し、重層的な意味を持つ作品に仕上がった。

作品は明確な男性性を帯びたハラのダンスと、幽玄な女性性を表現する小暮の対比から始まる。ハラの動きは力強く直線的で、空間を支配するような存在感がある一方、小暮は影のような繊細さと流動性を持って舞台を漂う。しかし、この明確な二項対立は、風船を用いたパフォーマンスを境に徐々に崩壊していく。小暮のダンスがエレクトリックな音楽とともに激しさを増し、ハラの動きにも柔らかさが混ざり始める。この変容は、固定的なジェンダーの枠組みからの解放を示唆するようだ。

プログラムノートにおいて、ハラが語る「越境」というテーマは、作品において多層的な意味を持つ。歌舞伎に おける女形の伝統を引用しながら現代的な文脈で性別の越境を表現し、さらに彼女が一貫して探求してきた環境 と身体の関係性や、社会が個人に押し付ける様々な帰属意識への根源的な問いかけが、より広い文化的・社会的 な越境のテーマへと発展している。ハラにとって身体は、社会に根深く浸透した規範や境界線を見つめ直すための創造的なツールであり、その思想が作品の根底に静かに流れている。

特筆すべきは、小暮のダンスがハラの強い問題意識に埋没することなく、独自の存在感を放っている点だ。時に幽霊のような儚さを見せながらも現代的な力強さと意志を持って空間を切り取っていく。作品のクライマックスとなる襖のシーンは「越境」の視覚的メタファーとして機能する。最初は各々の領域に留まっていた二人の表現が、次第に相手の領域へと侵食し、最終的に新しい形態を生み出す様は、個の超越と融合の可能性を示している。

タイトルの「ポスト」という接頭辞は、単なる幽霊物語の現代的解釈を超えて 既存の概念や境界の「後」に存在する新たな可能性を示唆する。それは性別や文化の境界、さらには生と死という究極の境界をも超えた場所に存在する表現の地平を指し示す。ハラと小暮のダンスの「越境」は単なる境界の侵犯ではない。既存の枠組みを解体し再構築する創造的な行為として提示され、個人的なアイデンティティの探求から、文化的な対話、さらには存在そのものの本質に関する問いかけへと広がっていく。その意味で「ポスト・ゴースト」は現代における「越境」の持つ可能性と 課題を身体表現を通じて深く掘り下げた意欲作と言える。

12月1日、Performing Arts Selection 2024 Bプログラム 愛知県芸術劇場小ホールにて鑑賞

©Naoshi Hatori

愛知県芸術劇場×Dance Base Yokohama パフォーミングアーツ・セレクション2024 〜間(あいだ)の時間〜

山口イズミ

愛知県芸術劇場とDance Base Yokohamaが実験的なオリジナル作品をプロデュースする「パフォーミングアーツセレクション」は、ダンス表現を拡張する意欲的な新作を毎年発表している。本年の愛知公演では『間の時間』をテーマに、国際的に活躍する日本人アーティストの作品4つが上演された。「間」には過去と現在のあいだ、そして自分自身とそれが属するコミュニティとのあいだ、という2つの意味が込められているという。4組のアーティストが、それぞれにこのテーマを深め、独自の「間」の表現へ向かった。それを筆者なりに読み解いてみたい

「ジゼルとはなのあいだ」

2021年に『瀕死の白鳥 その死の真相』でクラシックバレエと現代の環境問題とのあいだに鋭く切り込んだ岡田利規と酒井はな。今回二人が取り上げたのは、ロマンティックバレエの傑作『ジゼル』だ。かつて新国立劇場バレエ団の初代プリンシパルとして何度もヒロインを踊った酒井がYouTuberに扮し、自室に設置したリングライト付きスマホに向かって語るという設定だ。約45分間の公演はほぼ彼女のセリフで埋め尽くされる。 バレエ『ジゼル』の前半の物語を軸に、貴族と知らずに愛していた男に騙されたと知りショック死してしまう“ジゼルちゃん”の気持ち、そして酒井自身の経験に基づきジゼルを演じるバレエダンサーの気持ちが綴られていく。バレエの振付を時折はさみつつ、ドタバタ喜劇的に展開していく演出が、コミカルでもある酒井のキャラクターを引き立てる。「ジゼルらしいとは何か、ジゼルらしくないとはどういうことか?」という最後のセリフは、彼女自身が問い続けてきた「どう演じるか?」という、ジゼルとジゼルを演じるダンサーのあいだの問題と重ねられた。

「ダンサーたちのあいだ」

島地保武と11人のダンサーたちが出演する『Dance for Pleasure』は、10年間ウィリアム・フォーサイスと活動を共にした島地らしい、遊びにあふれた作品だった。ダンサーたちは溌溂と動きながら相互に呼応し、絡みあい、響き合い、次々とフォーメーションを変えていく。近年セリフを発するダンス表現が増えるなか、プリミティブで抽象的な身体表現、その瞬間にしか生まれ得ないインプロヴィゼーションを堪能できた点は非常に新鮮だった。

作品の最後では、舞台上方に設置されたくす玉状のオブジェが割れて何千ものキラキラした小さな鈴が降ってきた。それはまるで、身体とまわりの空間とのあいだを行き来し、新たな身体言語の創造に挑んだダンサーたちを祝福する、希望と悦びのシャワーだった。

「ジェンダーのあいだ、此の世と彼の世の越境」

二人のダンスアーティスト、小暮香帆とハラサオリによる『ポスト・ゴースト』は、歌舞伎の性表現に着目し、現代の越境的な身体を探求した。巫女・出雲阿国に端を発し、遊女の踊りと化し、やがて男性が女形を踊る女人禁制の世界になっていった歌舞伎。しかし中世には遊女たちは生と死の境界をつかさどる聖なる使者であり、その芸能は各地を漫遊して物語を伝承する役割を担っていた。

作品は、「皆さんは幽霊をみたことがありますか?」という問いに始まる。シースルーのペチコートを纏った小暮と、少年のようなキャップと短パン姿のハラが登場し、中性的な香りを放ちながら、幻想的な照明のなかでシンプルな動きを繰り広げる。後半では、数メーター四方のスペースに二人が全身を使ってもがきながら抽象画を描く。その二人のムーヴメントの痕跡は舞台奥にもプロジェクションされた。その様は、彼女たち自身で創り上げた幽玄の時間と空間のなかに、ジェンダーの枠組みによる抑圧や死の不安からから放たれ、自由を模索しているかのようであった

「私と、もう一人の私のあいだ」

今回最も印象に残った作品が、鈴木竜と岡本優による『TAMA』である。

冒頭、鈴木は少年時代から親しんでいたというけん玉を舞台上で披露する。上級技は失敗もある。客席からの子どもの反応が鈴木と会場内の緊張を解きほぐす。そのけん玉を舞台前方中央に置いて、それを眺めながら鈴木が膝を揺らしバウンスする動作からスタートだ。「もしかめ」というけん玉技で、BPM=135というメトロノームのように正確なリズムを刻む。笙の音が響き、やわらかな明かりのなかで、岡本が加わり、二人でけん玉を見つめながらバウンスし続ける。次第にバウンスはステップに変化し、ときに揃いのデュエットで、ときに鏡像のごとく対称的に、動きが大きくなっていく。クライマックスでは、自然の気配と一体化していく神秘的な空気に満ちていた。

904小節、3614拍、すべての動きが決まっていたという。単調なリズムが次第に高揚していく構成は、ラヴェルの「ボレロ」を思わせた。観る者は、二人の息の合った動きの中に生まれる微妙な差異を感じながら、そのリズムに没入していく。そのとき、二人の身体の境界が曖昧になり、「私」と「他者」ではなく、「私ともう一人の私」を表現しているように思われた。

11月30日、愛知県芸術劇場小ホールにて鑑賞

©Naoshi Hatori

©Naoshi Hatori

(※無断転載を禁じます)